【雑学蘊蓄】勝沼ワインの歴史を知りたいと思いませんか

その歴史とブランド

145年の歴史文化

- 三英傑に飲まれた布教という名のワイン

- ブドウ酒を追い求めたパイオニア

- ぶどうの勝沼進出と困難なワイン醸造

- 官営から民営への変遷

- 不思議な縁と情熱「ワインの父」

三英傑に飲まれた布教という名のワイン

ポルトガルの宣教師フランシスコ・デ・ザビエルが布教を目的に鹿児島に着き、赤ワインを島津貴久公に献上しています。これが日本に初めて正式にワインが紹介された歴史となるでしょう。目的は布教活動ですので仏教国の日本では相当波風が立ったと思われます。その後なかなか来ない貿易船で島津公の不況を買い、布教禁止となります、そして天皇に会うためザビエルは京都に変遷、その後周防(山口県)を経て京都に到着しました。京都は内乱が激しく、天皇謁見もできず、数日で引き返す羽目となりますが、再び周防(山口県)で、大布教を行い、日本滞在を終了しインドへと出航しました。その後ポルトガルのイエズス会、フロイスが織田信長に謁見し、金平糖などを献上。当時「珍陀酒」としていたワインが飲まれたであろうと推察することができます。時代がかわり、フロイスは豊富秀吉にも大阪城で謁見しています、その後なぜか秀吉のキリスト教弾圧後へと変遷していくことになりますが、1609年、難破し漂着したメキシコ領ポルトガルのロドリゴが徳川家康に謁見しシェリー酒とワインを献上しています。こうして三英傑に飲まれたであろうワインは、ポルトガル宣教師によって宗教と共に持ち込まれました。

ブドウ酒を追い求めたパイオニア

小澤善平は1840年頃、甲州勝沼に生まれ、生糸の貿易業違反で追われアメリカに逃亡しました。波乱万丈の人生の末、フランス人スラム氏からブドウの品種や苗木栽培を習う機会を得て、ワインの醸造法も習得しました。1871年、岩倉具視が率いる使節団がアメリカへ渡航し。会う機会を得た川上善平は、違反をとかれ帰国します。帰国後、高輪・谷中に農園を開き、福沢諭吉の支援もあり農園拡張に至りますが失敗し、高輪を手放し、谷中で苗園へ転身し苗木販売業を行うことになります。皮肉にも1881年第2回勧業博覧会で葡萄栽培の有功賞牌、ワインで優秀賞を授与されます。その後、ワイン醸造の夢が捨てきれなかったのでしょう、1889年、群馬県が気候にもブドウの育成に最適と考え、富岡市妙義町にブドウ園を開園、デラウエアなど現在の巨峰につながる苗を植えていましたが、葡萄酒の醸造場までは手が届かず志半ばで逝去します。このように明治時代は殖産興業の真っ只中であったことが伺えます。

ぶどうの勝沼進出と困難なワイン醸造

世界的にも知られるところとなった「甲州種」は日本で最も重要な在来種のぶどうです。

中央アジアからシルクロードを越えて中国へ伝わり、日本へ伝来したと考えられています。

寒暖の差が大きく、長い日照時間、砂地が多く水はけがよいなど、ぶどうの栽培に適した特性をもつ勝沼の地に、日本固有の品種として根付きました。勝沼ワインの主力と言われる甲州種はヴィニフェラ種系が自生し自然交配したもので、平安時代には自生していたとされ、鎌倉時代から勝沼で栽培されてきました。入植の謂れは2つあり、1186年に上岩崎の雨宮勘解由が発見した説と、奈良時代に僧正行基が発見したという説です。甲州種は勝沼で多く栽培されるようになり、。医師であった永田徳本が、現在行われているぶどう棚栽培法を考案したと言われており、その後白ワインの原料として交配が重ねられていくことになります。

新政府大久保利通らが殖産興業を推進。その影響を受けブドウ栽培に力を入れ、古くからブドウの作付けが行われていた事から、5年後の1877に大日本山梨葡萄酒会社が、現在の山梨県甲州市勝沼町に、設立されました。当然、白ワインといえど醸造技術なども作付けも違うわけですから、本場へ学習に行かせる必要が出てきます。候補は株主の「高野正誠」と出資者の長男「土屋龍憲」の青年2人で横浜から1年間の修行でフランスに出航し技術を持ち帰りました。

官営から民営への変遷

しかし二人が帰国した、1878年殖産興業の推進派、大久保利通が暗殺。大変な中で二人は、醸造に着手、甲州種のブドウを使って5キロリットルのワインを、翌年には30キロ以上のワインを醸造しました。国産ワインはこうして始まったが、現実的には販路が確立できず、苗が病害虫に侵された時期もあり1883年以降生産量が著しく下がり、翌年には醸造停止になってしまいました。

土屋龍憲は会社解散後、宮崎光太郎とともに醸造器具を譲り受けて甲斐産葡萄酒醸造所を再興し、1888年には甲斐産商店(のちのオーシャン株式会社)を開きました。その後土屋は宮崎との共同経営を宮崎に譲り、自分の道を進んで行き。当時一緒にフランスに渡った、高野正誠はその後もブドウ栽培と醸造技術を高め、1890年に『葡萄三説』を著しています。

1877年、山梨県令の藤村紫朗は、県立葡萄酒醸造所を建設しました。

また民間人でワインづくりを行なった人物がいました、山田宥教と詫間憲久の二人です。

山田宥教は明治維新前から野生のブドウを使ってブドウ酒づくりを試みており、相当に良かったことが伝えられています。

1872年10月秋頃、土蔵を改装して醸造場とし、日本初のワインづくりがはじまりました。民間人だった山田と詫間の共同事業だったといわれています。

甲府-八王子-相模原-横浜の街道を利用し、馬車で往復1週間をかけて往復で輸送し、大変な労力だったと思われます。

山田と詫間が製造したワインの量は1800リットルと思われます。赤ワインは山ブドウの実からつくったものであり、白ワインは勝沼産のブドウが使われたのでしょう。さらにブドウの搾りカスを使って蒸留酒のブランデーも販売開始したと言われています。しかし横浜の外国商社から取引停止の通告を受けます。その理由は夏場のワインの腐敗が原因だったと思われます。そして倒産の憂き目を追いました。

ブドウの産地である山梨県では、大久保らが掲げる殖産政策の実現と近代化に向けて、ブドウ栽培と醸造施設のモデル県にしようと1876年、甲府城跡に県の勧業試験場を建設。葡萄酒醸造所を併設しました。

政府は、山梨県の働きかけに対し現在の北杜市長坂町の日野春地区の未墾地の払い下げ、日野春の士族に開発を許可しました。実態は村人たちが携わったと思われ、開墾した土地にブドウの苗木50本が植えられました。しかし利水の関係で日野春の開拓は進まず今では大泉方面に葡萄畑が広がっています。

ブドウの撒種拡大は山梨県だけではありません。明治政府は、北海道の原野に官営農牧場などの政策に加え、ブドウの苗木を大量に北海道へと運び込み広大な葡萄畑を開拓しました。

また1880年3月には、「国営播州葡萄園」が兵庫県加古郡稲美町に開設され、ブドウの苗木を移植し、1884年末にはブドウ樹が11万本にも増え、ワインも生産されました。

しかし、東京の三田の苗木場に輸入したアメリカ産苗木に付いた害虫が起因し、搬入した欧州種の苗は害虫(フィロキセラ)が全国に広がったため大半が枯れてしまいました。山梨でもエビ病に罹患した上に欧州種は病害虫でほぼ全滅してしまい、その後は米国種のコンコードやアジロンダック、ハートフォード、カトーバなどの品種に切り替えて育成しています。

県の勧業試験場も、1879年頃から支出をめぐって批判が高まり、反藤村派の議員勢力を結集する動きも現れやがて、勧業政策そのものが新しい時代の波の中で翻弄され、勧業試験場がその機能を停止していきます。

そうしたワイン前線の中、民間の業者が商機を図り暗躍しています。

皆さんは浅草1丁目にある神谷バーをご存知でしょうか、神谷傳兵衛が1880年(明治13年)に1杯飲み屋として出店していますが、近藤利兵衛と共に蜂印香竄葡萄酒としてワインに甘味料とキナ(生薬)などを混ぜた薬用酒として販売し、成功を収めました。

神谷バーはジン・ワイン・キュラソー・薬草をブレンドし、アルコール度数45度(現在は30度)の「デンキブラン」も生み出し成功しています。

当時、甘味葡萄酒は他でも扱っていました。

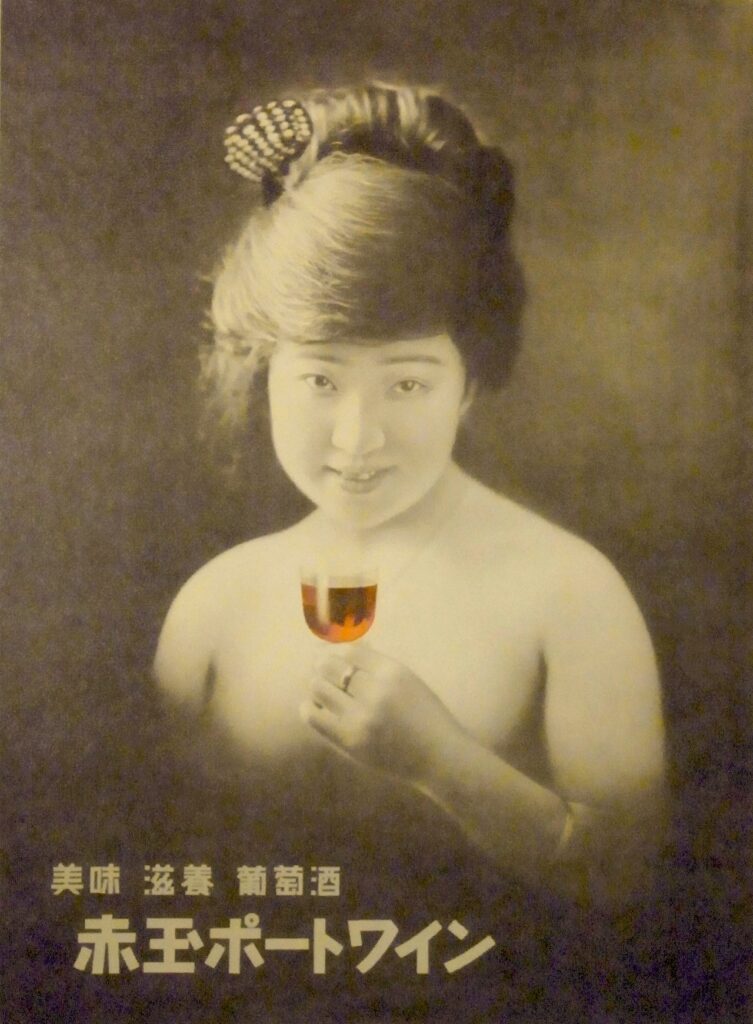

神谷バーから10数年ご、小西商店(現在のコニシ)丁稚奉公していた鳥井信治郎(サントリー創業者)が1899年に鳥井商店を開設し「向獅子印甘味葡萄酒」を売り出しました。鳥井は神谷をライバル視していたと思われ、神谷の和服美人がワインを持っている広告に対し、上半身ヌードの女性に真っ赤なワインを持たせた広告と共に「赤玉ポートワイン」として売り出し、大成功を収めました、これがサントリーの初めてのヒット商品と言っていいと思われます。

神谷は、以前から研究していたぶどうの栽培、ワインの醸造に精力を傾け、1898年茨城県牛久に神谷葡萄農園を開設、1903年にシャトー・D,KAMIYA(現在の牛久シャトー)日本初のシャトーを開設しました。

不思議な縁と情熱家「ワインの父」

私は、日本産ワインを語る上でなくてはならない人物がいます。川上善次郎「日本ワインの父」と言われた方です。彼は慶應義塾に籍を置き、勝海舟の進めもあり、殖産興業に魅入られていきます。そしてブドウの品種改良に人生を傾けた方でもあります。新潟で大変な年月をかけて自宅の庭に150種10000株の苗木を植えて交配させ、実をつけた10%の1100本ほどから順に品質を調査し、その中に現在大人気の品種マスカットベリーA(交雑番号3986番)やキャンベルベリー、ブラックベリーなど優良品種22種を生み出しています。

実は、不思議な縁で、川上善次郎はあのフランスに修行に行き日本にワインの醸造技術を持ち込んだ土屋龍憲と共にワインを作っているのです。当時流行ったワインに蜂蜜や甘味料を添加して作ったワインとは違い、本物のワインを目指した土屋と川上のワインを愛する気持ちがまさに実を結んだのかもしれません。また川上はサントリーの創業者鳥井信治郎と山梨農場(現「登美の丘ワイナリー」を再建し、マスカットベリーAを導入します。そしてそうしたマスカットベリーAやブラッククイーンの苗木を農家に望まれるまま、分け与え全国に渡り、現在の勝沼ワインの石杖にもなっており、多くのワインのパイオニアたちが今の日本ワインの文化を作っていったと思われます。川上善次郎の故郷上越岩の原では善兵衛が作った22種のうち今も5種が作られています。

龍憲はどうなったのでしょうか?。1894年東八代郡会議員に就任、ワイン倉庫・龍憲セラーを創設、村長を歴任、山梨銀行、峡東銀行などの経営にも参画しています。自分の村や地域のために、ワインに人生を捧げ、夢を追いつつけた情熱家ですね。

![山梨のホームページ制作なら WEBデザイン[ パンドみ! ]](https://1212.xajoyful.com/Home/wp-content/uploads/2023/06/名称未設定-1.png)